表具師店長の日記

上等の襖を新調しました ヽ(^o^)丿

昨年 とても良いお仕事をさせて頂きました ヽ(^o^)丿

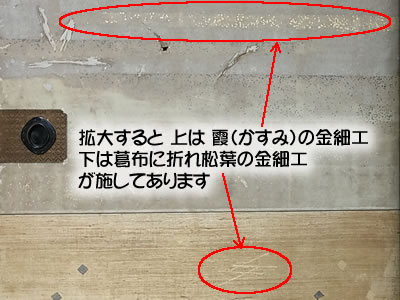

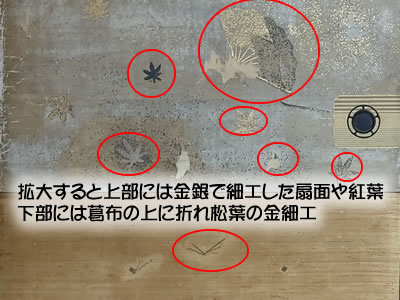

襖の新調と戸の張替えなのですが、葛布と和紙の二段張り、その和紙も金細工でした \(◎o◎)/!

V

V

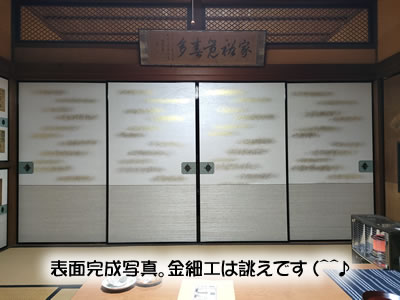

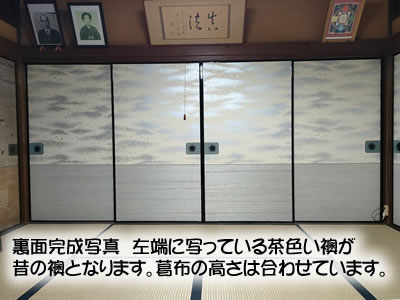

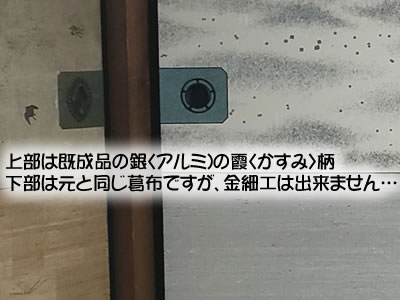

上記写真で分かるように、ここまで加工した襖は滅多にありません… (@_@;)

同じ物を作れと言われても、金・銀箔をこの様に加工してくれる職人さんはほとんど居られません・・・

施主様のご要望が、今迄嵌まっていた襖と同じ様な感じにして欲しいとのことでした・・・

ただ、全く同じものは現在では作れないので、似た感じにと言う事で話を進めました (^^)v

詳しく説明しますと、一般的な襖の場合 大きな紙(180cm×90cm) を1枚張ります。

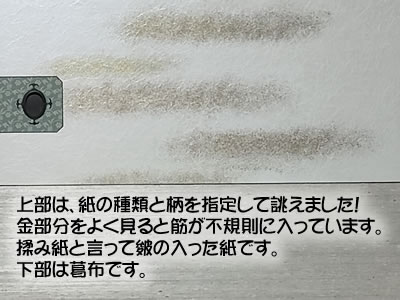

今回は それを上下二段に張り分けました。

上部を揉み紙(和紙を棒に巻き付けた状態で縮めて皴を付けた紙) で張り、下部を葛布(葛と言う

植物の繊維で織った織物です)で張りました。

更に 和紙の表面には、金細工と言って霞柄を金砂子を使って描いてもらいました (^^♪

一枚で張る襖を二段に張るだけでも手間が掛かり、費用が上がります。

今回張る紙自体が高価な和紙と葛布だったので、新調のお値段がビックリする様なお値段となりました!

表からは見えませんが、下地も下張りも最上級とまではいきませんが、上級の物を使って作業を

しました (^^)v

引手は元の引手を利用したので、引手に合わせて下地に引手穴を掘りました。 丸い既製品の引手なら

ドリルで ギュンと回すと開くのですが、のみで掘らなくてはいけません・・・

手触りも新調襖には余り付けないのですが、元の襖に付いていたので付けて欲しいとのご要望が

ありました。 裂を切っただけではなく 四方に細い筋を回してます・・・(^_^;)

葛布は静岡県の掛川という所が有名ですが、今は余り作られていません…(>_<)

昔は素材もふんだんにあったので、お手頃な襖紙として 利用されてきましたが、今は殆どありません…

和紙の加工も、聞くところによるとお婆さんが一人で紙に皴を付けてくれている との事でした。

似た様なものを作るだけで何度も施主様と打ち合わせをし、現時点で出来るものを探して今回の襖に

たどり着きました…(^_^;)

この事だけでも 日本の文化を継承してくれる人材がいなくなっていると言う事を痛感しました。

日本の文化を残す為には、① 知ってもらう事 ② 使ってもらう事 それによって仕事が増え、職人さん

が生活出来るようにならなければなりません…

知ってもらうだけなら、今の時代色々な方法も有ろうとは思います。

ただ、それを使ってもらうとなると費用がかなり掛かってまいりますので、ハードルが高くなります・・・

まして職人さんが生活できるようなくらいの仕事量になるには、とんでもない高いハードルだと思います…

日本の文化の継承は出来るのでしょうか???

良い襖のお仕事をさせて頂いた報告のつもりが、いつの間にか日本の文化に対する警鐘に変わって

しまいました (^^ゞ

どちらも とても大事なお話です (^^♪

2024/1/29 書く

![]()

コメント

コメントをする

コメントをする

コメントはまだありません。