表具師店長の日記

またまた 大きな涅槃図 Part2

涅槃図の事を書いたのが、昨年の12月の初旬でした。 あれから1ヶ月も経ってしまいました・・・

お待たせの Part 2 を お届けします (^^)v

前回は、本紙を組み上げたところまで お話しましたので その続きですが、

本紙全体の裏打をしました。 と言っても、幅が約5尺(1m50cmほど)・丈が約6尺6寸(2mほど)

有りますので、簡単にはいきません・・・

前回した 涅槃図の作業の様に 作業台の両側に脚立を置き、その間に梯子を掛けて

その上に乗っての作業となりました (^^)/

当店の作業台は、幅を2段階に広げれるように工夫してあるので、まず 1段階広げて

本紙の裏打に掛かりました。

裏を打った後、打ち刷毛で 叩き込みます!

本紙を裏打つと同時に、廻りの裂の裏も打ちました。

普通の裂幅は、2尺4寸(73cm)ほどなので、3幅を継がなくては裂が足りません・・・

継ぐとなると、裂の縮みを合わせなくてはいけないし、柄も鉤の手(直角)をきちんと

合わせなくてはいけません。柄がずれると良く分かるので、結構難しい作業です (^^ゞ

写真では、そう分からないでしょ! 実際にも ほとんど継手は分かりませんでした (^^♪

本紙の鉤の手を出した後、継いだ裂を使って付け廻し(掛け軸の形を作る事)をします。

|

|

|

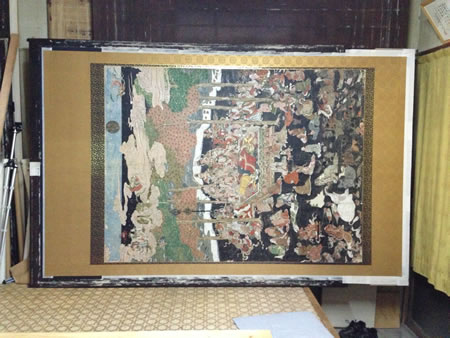

| 【 写真を撮るにも、大きな脚立に登らないと、全体が写せません・・・】 | ||

この後、普通なら 総裏を打つのですが、大きな掛け軸なので 厚みをもつ為と調子を合わせる為に

薄い紙で全体を裏打ち(増し裏と言います)します。 作業台も MAX に拡張しました!

|

|

|

| 【 梯子に乗っての作業。特別に作った仮張りに張り付け!】 | ||

これが乾いたら、幅を落として 耳折り(裂を裁った後、裁った部分がほじけ無いように折ります)をし

たら、ほぼ完成の状態になります。

この後 総裏と言って、最後の裏打をします。

宇陀紙と言って 奈良県の吉野で漉いている和紙で、丈が1尺 程しかありませんので、8段に

分けて薄い糊で貼り付けます。 これも 打ち刷毛で叩き込みます。

当店の作業台は、幅は継ぎ足して広くなったのですが、丈が微妙に足りません・・・

そこで、上の方に板を置き、3/4 程 紙を打ったところで 全体を上に移動し、

打ち上げました。 これを送り打ちと言います (^^)v

|

| 【 手前に 板が置いてあるでしょ!】 |

|

|

|

| 【 左の写真は、板が無い状態。右の写真は、有る状態。長い掛け軸も乗りました!】 | ||

|

| 【 やっぱり 大きいですよね~ 】 |

この状態で 2週間ほど 放っておき、めくって、裏擦り(裏から蝋を掛けて数珠で全体を擦る事)

をして、今度は表向きに掛けて また 2週間ほど置き、仕上げに向かいます (^^)/

|

| 【 気持ちよく仕上がっていそうです (^^♪ 】 |

仕上げから、配達までは 次回に回します (^^ゞ

乞うご期待!

2013/1/11 書く

コメント

コメントをする

コメントをする

コメントはまだありません。