お役立ち情報

掛軸の扱い方

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

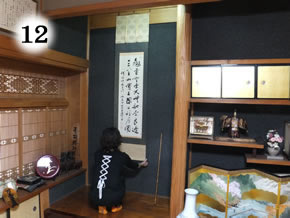

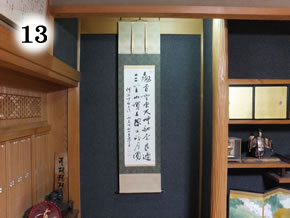

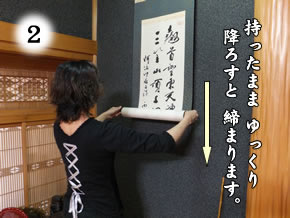

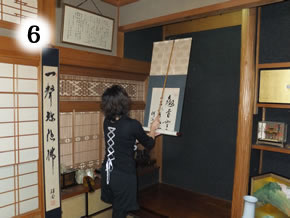

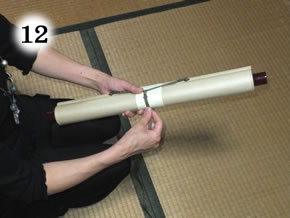

○ 掛け方としまい方 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

- 2013.05.21

- 06:11

- コメント (0)

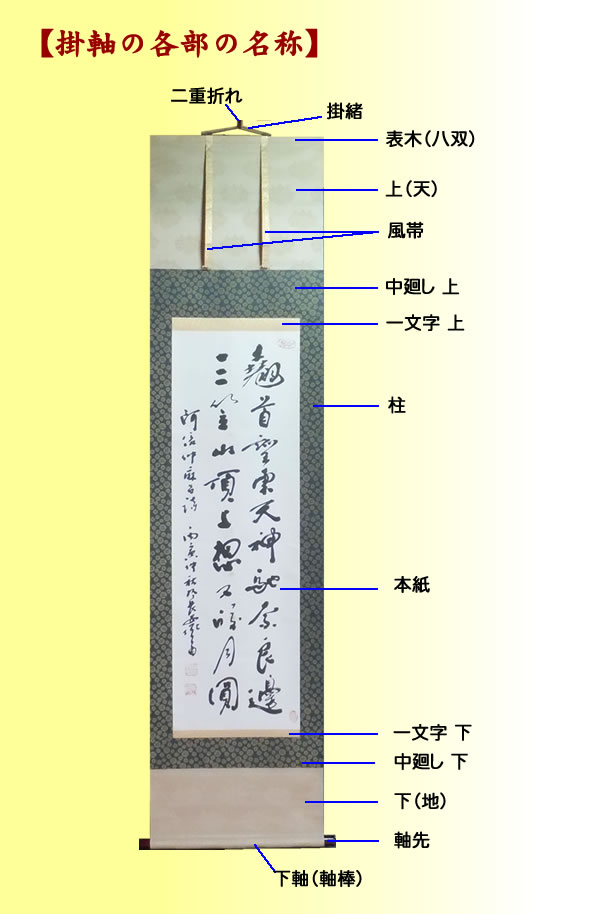

掛軸の各部の名称

- 2011.10.25

- 22:56

- コメント (0)

掛軸の様式

| 1. 『 文人表具 』 ・・・ | 「 丸仕立て(丸表装とも言う) 」 「 袋仕立 」 「 明朝仕立 」 などが代表的な仕立てです。 |

| 2. 『 大和表具 』 ・・・ | 「 真・行・草 」 の 3つの仕立てに分類され、さらに 「 真・行 」 は 「 真・行・草 」 の 3つに、 「 草 」 は 「 行・草 」 の 2つに分類されます。 |

「 真 」 ・・・ 最も 荘厳な仕立てで 「 仏仕立(仏表装とも言う) 」 と言われるように、仏画・仏関係の書 の表装に用いられます。

上下と中を本紙の周りに廻します。

一文字を廻すと 「 真の真 」 ・ 一文字だけだと 「 真の行 」 ・ 一文字を外すと 「 真の草 」 となります。

また、それぞれの裂の下に細い” 筋 ” を入れます。 下の図では黄色や紺色や水色の線ですが、裂の下に沈んでいる事から「 沈み表具 」 とも呼ばれます。

「 行 」 ・・・ 一般に最も多く用いられる仕立てで、「 本仕立 」 「 大和仕立 」上下・中・一文字の3つの裂を使う事から 「 三段仕立(表装) 」 とも言われます。

上下は廻さず、中のみを本紙の周りに廻します。

これも 一文字を廻すと 「 行の真 」 ・ 一文字だけだと 「 行の行 」 ・ 一文字を外すと 「 行の草 」 となります。

このバリエーションとして、本紙の周りに” 筋 ”を廻す 「 筋廻し仕立 」 ・ 上下と中に同じ裂を使い” 筋 ” で割った 「 筋割り三段仕立 」 もあります。

「 草 」 ・・・ 一般に 「 茶掛 」 と呼ばれるのが、この仕立てです。 仕立ての中では 最も軽い仕立となります。

「 行 」 の仕立てで 柱を 細くしたもの。 その幅は 3分(6㎜)から7分(21㎜)と言われています。

これには、一文字廻しは無く、一文字だけだと 「 草の行 」 ・ 一文字を外すと 「 草の草 」 となります。

| 3. 『 台 表 具 』 ・・・ | 小さな本紙を表装するときに用いる仕立てです。 |

大別すれば以上の様になりますが、裂の取り合わせ・軸先の色や形 等によって さまざまな種類の掛け軸を作ることが出来ます。

- 2011.12.05

- 13:00

- コメント (3)

2012年 三輪周辺の桜の開花情報

三輪周辺(桜井も含む) の 桜開花情報!

当店の近くの桜の開花情報をお伝えしていきたいと思います。

三輪周辺の桜の名所と言えば、下記の場所です。 桜が綺麗な時期に 大神神社にお参りください!

春の大祭は 桜がほぼ満開の時期に斎行されます。

4月9日 は 要チェックです (^^)v ( 時代装束の行列が 下記の 1~3 を巡ります )

| 【 各名所の 満開の様子 】 | |

1. 大神神社 大礼記念館前

|

|

2. 天理教敷島大教会前

|

|

3. 恵比須神社境内

|

|

4. 埋蔵文化センター前

|

|

5. 金屋河川敷

|

|

6. 桜井駅北側 粟原川河川敷

|

|

今年は思いついたのが遅かったので、『 1.大神神社 大礼記念館前 』 のみ 報告しますね!

【 大神神社 大礼記念館前 桜の開花情報 】

| 撮影日時 | 写真 | 花の状態・コメント |

2012/3/30

|

|

・ ちらほら咲き 今年は桜が遅いと言われていたので、まだ蕾かなぁ…と思って出かけましたが、しっかり咲いていました (^^♪ |

2012/4/1 |

|

・ ちらほら咲き 昨日今日と少々肌寒かったので、一昨日と状態は変わらずでした・・・ |

2012/4/2 |

|

・ ちらほら咲き 昨日よりは花が開いたようだけど、まだちらほらと言う感じです。 天理教前はつぼみ堅しでした・・・ |

| 2012/4/4 |  |

・ 三分咲き 右の桜 (上の写真の桜) は結構沢山咲いているのだが、左の桜はほとんどがつぼみのまま。 |

| 2012/4/6 |  |

・ 三分咲き 天気が定まらないので、桜も咲きたいのに咲けないという感じです。 |

| 2012/4/8 |  |

・ 五分咲き 一番上の大きな写真と同じ場所ですが、桜の木が全体的にピンクになって来ました (^^)/ |

- 2012.04.15

- 13:26

- コメント (0)

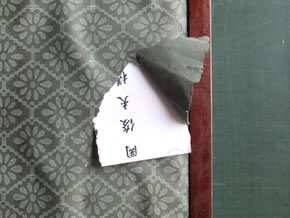

襖の簡単修理 ~ 破れの補修 ~

【 襖の簡単修理 】

「 お掃除をしていて、掃除機の吸い込み口が襖に当たった!」 とか

「 ゴルフクラブが襖に当たって穴が開いた!」 と言うようなことは有りませんか?

こんな時にお役に立つ 簡単な襖の補修方法をお教えしますね (^^♪

用意する道具ですが、

【 ハガキの様な薄くしっかりした紙 】

【 千枚通しの様に先のとがったもの 】

【 霧吹き 】

【 洗濯糊 】

【 薄手のヘラ ( ナイフを代用してもいいかも!糊を入れるのに使います ) 】

【 薄手の柔らかい紙 (糊を入れた後 撫でるのに使います) 】

≪ 以下の手順で お試しください (まずは一通り読んでくださいね!) ≫

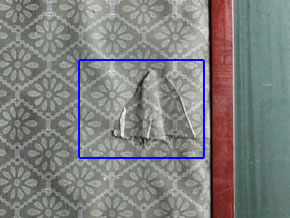

|

|

|

【1】 襖を床などに平に置く |

【2】 霧吹きで 破れの周囲をなるべく大きめに湿す。 古い襖は埃が溜まっているので、1か所に多くの水気が入ると「輪染み」が出来易くなります。 大きめに湿すことでそのシミをぼかすことが出来ます。 湿気を入れると襖紙が伸びて、当て紙を入れやすくなります。 |

|

|

|

|

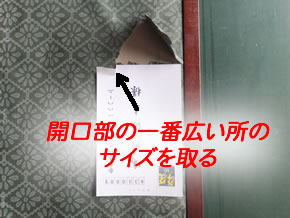

【3】 破れの下に入れる当て紙のサイズを決めます。当て紙はハガキの様に薄くしっかりした紙が良いです。 破れの一番大きな場所から当て紙を入れるように考えます。 入れる部分の幅は一番広い所より少し狭く、反対側は一番広い所より広くします。 |

【4】 左の説明の様にして当て紙を切り取ったところ。 上の写真のような向きに収まると破れが完全に隠れます。写真【2】の青い四角形の大きさです。 |

|

|

|

|

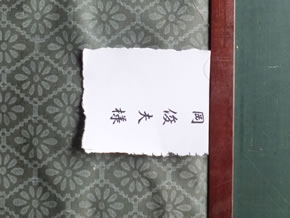

【5】 当て紙を破れに入れてしまうと方向転換が出来ないので、千枚通しのような先のとがった物で 表面に沢山の穴をあけておきます。 これは破れに当て紙を入れた後、穴に千枚通しの先を入れて 当て紙の向きを変える為です。 |

【6】 実際に破れに当て紙を入れているところです。【4】の写真と見比べれば分かりますが、最終的に収まる形と違いますね! このまま入れ込んで、90度左に回さなくては同じにならないです。 |

|

|

|

|

【7】 向きを調整した後、ハガキの上にくる部分に糊を入れ、薄い紙を上に乗せてその上から撫でてください。 |

|

どうでしたか?

意外と簡単でしょう! 昔から襖の破れの補修は、このようにしていました。 先人の知恵です (^^)v

これからも色々紹介していきますね \(^o^)/

- 2013.06.21

- 20:58

- コメント (19)