表具師店長の日記

どう変わったか分からない衝立の修理!

中々経験できないような仕事をさせて頂きました (^^)/

それは、表から見るとほとんど傷みのない衝立を、解体して元通り納めると言う仕事でした (^^;)

施主様には 「仕上がってもどこが変わったか分かりませんが、それでもよろしいでしょうか?」 とお尋ねしますと、

「嶋岡さんの手を入れてもらいたいんです」 と言ってくださいました。

とても光栄なことですが、責任が倍増したように感じました… (^_^;)

この衝立は、欅の枠で 片面は油絵で鳥が ・ もう片面は紺地に金泥で葡萄が描かれていました。

紺地に金泥の面を一度はがして元通りに納めて欲しいと言うご依頼でした (^_^)v

枠は少々木の癖が出て歪んでいました。ただ その歪みも元からそのように作ったと思わせるほど立派な衝立でした!

作業を開始していきなり躓きました・・・ (@_@)

枠を外す事が出来ないのです・・・! 厳密に言うと衝立の脚の先にある「ほぞ」が木の癖で捻じっていたのです・・・

仕方がないので 当て木をして金づちで叩いて外そうとしましたが、それでも外れず 枠の肩の部分が外れてしまいました (>_<)

以前にも外れて接着した跡がありましたので、その時しっかりと接着していなかったのだと思います・・・

衝立の中身の修理であったのに、まずは枠の修理から始めなくてはならなくなりました (◎_◎;)

ほぞの修理より先に肩の部分の修理から始めましたが、前の修理の接着剤を除去するのにも一苦労・・・

しっかりと固定をして接着しましたが、接着剤を固めるのに1日は放っておかなくてななりません。

今度はほぞの部分ですが、欅の為気が非常に堅く 鑿も包丁も歯が立ちません(店長の研ぎ方が悪いので…(^^;))

仕方なく やすりでゴシゴシと気長に調整していきました。結局脚の修理だけで3日ほど掛かりました (T_T)

いよいよ本体の修理ですが、これがまた見た事もないような仕立てで、丁寧な仕事がしてありました (^^)/

作業は、金泥を定着させる作業から始めます。全面に金泥で描かれているので定着作業も大変です・・・

それから すべて再利用するので、傷めないように表面をはがしました。

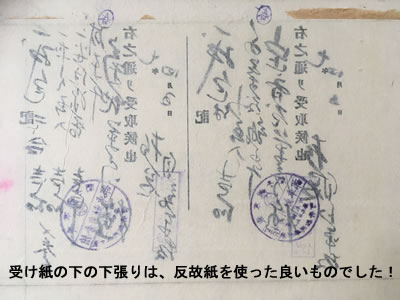

下地の下張りは、反故紙を使った本格的な下地作りがされていました (^^♪

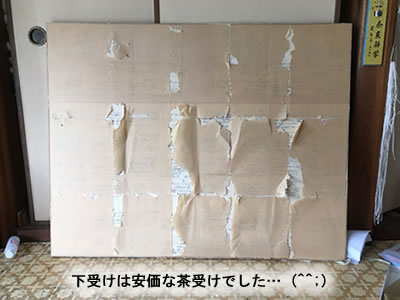

それなのに本紙下の受け紙は手漉き、その下の受けは意外にも「茶受け」と呼ばれる、安価な紙でした・・・

もしかすると以前にも一度捲り上げていたのかもしれません。その時は予算が少なかったのかもしれませんね・・・ (^^;)

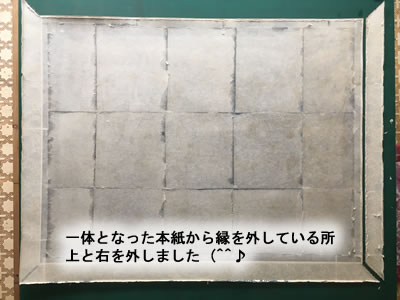

その後 本紙から縁を外しました。

本紙の受け紙を綺麗に捲りそれから縁の裏打ちも捲った後、濡れた紙で挟んで汚れを吸い取りました (^^)v

ここが作業の折り返しとなります。

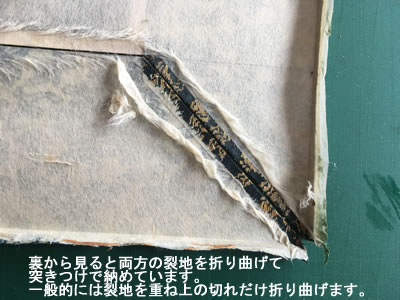

そして縁の裏打ちですが、幅も長さも一杯一杯なので歪まないように気を付けながら、縮まない様伸びない様気を付けて

裏打ちをしました (^^)/

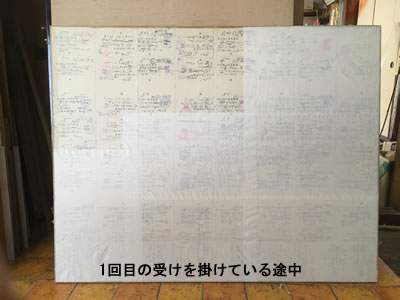

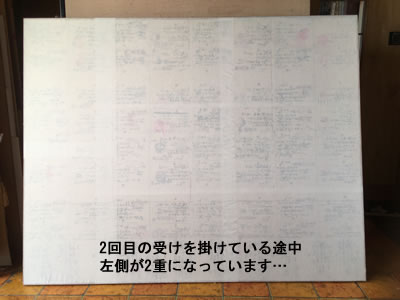

下地の受け掛けですが、今回は手漉き和紙を使って2回受けにしました。

さらに縁の下になる部分に和紙を貼り増しして 縁を張った時に弛んで本紙と縁の間に隙間が出来ない様工夫しました!

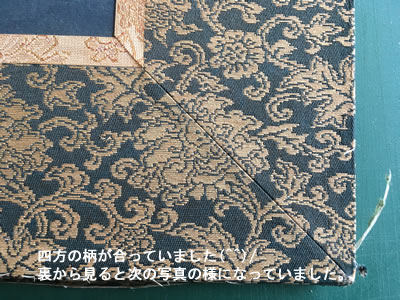

この衝立は、まず真ん中に本紙を納めその周りに小縁を張りその外側に大縁を張ると言う順序で作業をしてありました。

ただ すべて突きつけとなっていますので、外して元通りにするには元の寸法通りに戻さなくてはいけないのです・・・(>_<)

本当に難しい作業でした・・・ でも 何とか無事に仕上げる事が出来ました \(^o^)/

この衝立の施主様は滋賀県長浜市の方なので、3時間かけて配達に行ってきました (^^♪

作業前と作業後の写真を並べてみました (^_^;)

2021/5/29 書く

![]()

コメント

コメントをする

コメントをする

ハイイロオオカミの群れがカナダで真夜中に狩りに出かけ、自分たちよりもはるかに速く走るシカを捕まえます。

- https://doubutsu.click

- 2025.03.06

- 18:32

マムシヘビは、半水生のワタムシヘビよりも乾燥した生息地を好みます。マムシが冬眠するかどうか、そしていつ冬眠するのかを調べてみましょう。

- 森 (もり)

- 2025.03.05

- 21:26

たとえば、学位を取得しており (4 年間の大学卒業は、統計的には 44 か月の追加寿命に相当します)、非喫煙者 (7 年)、...